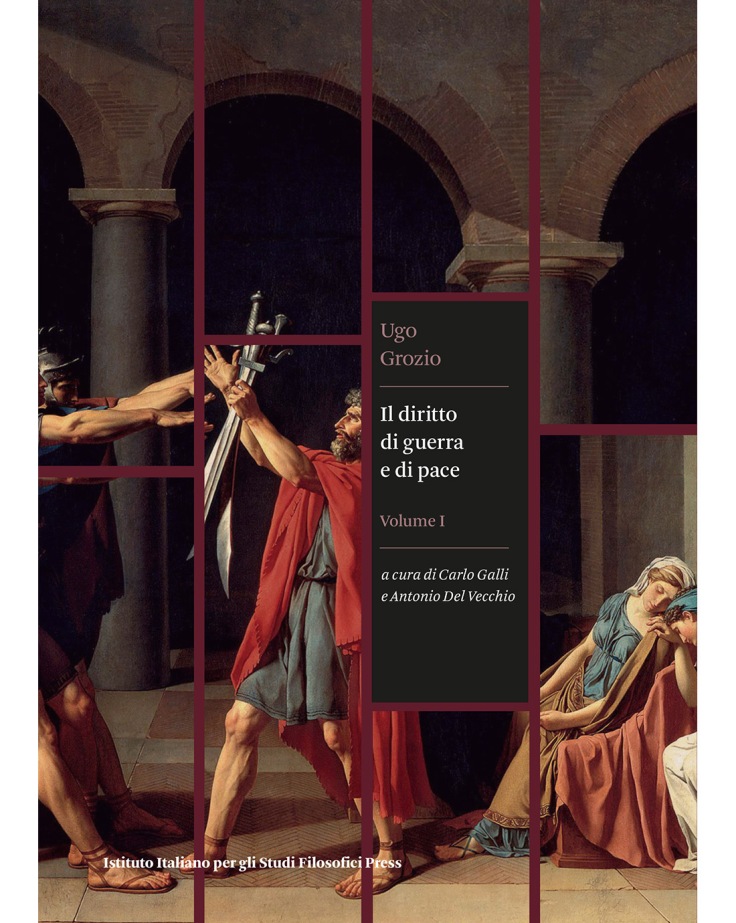

Guerra giusta e diritto internazionale: da Grozio a Putin

Con Carlo Galli, Antonio Del Vecchio, Geminello Preterossi. Incontro moderato da Giuseppe Di Leo e andato in onda su «radioradicale.it» il 24 aprile 2023

Video

Gazzetta incontra… la filosofia politica

Intervista a cura di Pasquale Noschese, 23 novembre 2020.

Neoliberismo e ordoliberismo: caratteristiche e problemi da un punto di vista filosofico-politico

Lezione online trasmessa il 25 giugno 2020 sul canale YouTube dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna.

Diagnosi di una crisi politica

Intervista con Michele Linfozzi, trasmessa l’11 maggio 2020 sul canale YouTube dell’associazione «Sottosopra».

Democrazia di massa o degli individui? Un’alternativa problematica

Intervento tenuto a Pordenone l’11 gennaio 2020, nell’ambito del ciclo di incontri «Popolo e democrazia. Approfondimento su una relazione complessa», organizzato dall’Associazione «Norberto Bobbio» – Università della Politica.

Sovranità e sovranismo

Intervista con Matteo Cerri pubblicata in «cerriblog.com» il 25 novembre 2019

Vai alla pagina

La politica e il suo spazio. Carlo Galli a Nomos

Intervista con Valerio Salvini realizzata per «Radio Città del Capo» il 27 ottobre 2019.

Ascolta

«Perché non possiamo non dirci sovrani»

Intervento tenuto a Montesilvano (PE) il 26 ottobre 2019 in occasione del convegno internazionale «Euro, mercati, democrazia 2019 – Decommissioning EU», organizzato da A/Simmetrie.

Video

Comunicazione come politica, politica come comunicazione

Intervento tenuto a Bologna il 9 ottobre 2019 nell’ambito del «Pandora Rivista Festival», in collaborazione con la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, e pubblicato nel sito di Radio Radicale.

Video

Ordoliberalismo e marxismo, ieri e oggi

Dibattito andato in onda su Radio Radicale l’11 settembre 2019 in occasione della pubblicazione dei fascicoli 1 e 2 del 2019 della rivista «Filosofia politica». Con Carlo Galli, Paola Rudan, Adelino Zanini, Olimpia Malatesta. Ha dialogato con gli autori Giuseppe Di Leo.

Ascolta

«Sovranità» di Carlo Galli

Intervento tenuto il 6 settembre 2019 a Frattocchie (Roma) nell’ambito della scuola estiva di formazione politica «Il ritorno della politica», organizzata da «Patria e Costituzione» e da «Senso Comune».

Video pubblicato nel sito di Radio Radicale

«Sovranità» di Carlo Galli

Presentazione dell’ultimo libro di Carlo Galli organizzata a Roma da «Patria e Costituzione» il 26 giugno 2019. Con Stefano Fassina, Gianni Cuperlo, Monica Di Sisto e Alfredo D’Attorre.

Video pubblicato nel sito di Radio Radicale

Intervista a Carlo Galli sul suo libro «Sovranità»

di Giuseppe Di Leo

In Radio Radicale, 12 giugno 2019

Carlo Galli, «Sovranità»

In occasione della pubblicazione di Sovranità (Bologna, il Mulino, 2019, pp. 154), Carlo Galli dialoga con Francesco De Sanctis e Geminello Preterossi. Incontro organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 21 maggio 2019).

Carlo Galli a «RomaInConTra»

Intervista con Enrico Cisnetto (Roma, 6 maggio 2019), in occasione della pubblicazione di «Sovranità» (il Mulino 2019)

PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

TERZA PARTE

QUARTA PARTE

Sovranità. Contro l’utopia della «politica liquida»

Intervento tenuto a Genova (Palazzo Ducale) il 4 maggio 2019 nell’ambito della manifestazione «I giorni del LIBRO PICCOLO». Dialoga con l’Autore Michela Bompani.

Sovranità

Intervento tenuto a Camerino l’8 aprile 2019 in occasione della presentazione di Francescomaria Tedesco, Sovereign Excess, Legitimacy and Resistance (Routledge 2018).

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA

“Contingenza e necessità nella ragione politica moderna” (Laterza 2009)

Lezione tenuta all’Istituto Avventista di Cultura Biblica “Villa Aurora” – Facoltà di Teologia, nell’ambito dell’incontro “Libro-amico” organizzato dal Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose e moderato da Hanz Gutierrez (Firenze, 20 febbraio 2019).

Carlo Galli, Contingenza e necessità nella ragione politica moderna

“Homo sacer”

Intervento tenuto a Napoli il 29 novembre 2018, presso l’Istituto Italiano di Studi Filosofici, in occasione della pubblicazione dell’edizione integrale di Homo sacer (Quodlibet 2018) di Giorgio Agamben.

Carlo Galli, “Marx eretico”

In occasione della pubblicazione di Marx eretico (Bologna, il Mulino, 2018, pp. 164), Carlo Galli dialoga con Laura Bazzicalupo e Geminello Preterossi; modera Fiorinda Li Vigni. Incontro organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Napoli, 28 novembre 2018).

Presentazione di “Marx eretico” a Firenze

Intervento tenuto a Firenze il 14 novembre 2018, nell’ambito dell’incontro coordinato da Antonio Floridia e organizzato da CRS (Centro per la Riforma dello Stato) Toscana, Circolo Vie Nuove, Diritti a Sinistra Firenze, Istituto Gramsci Toscano.

Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale

Intervento tenuto a Roma il 24 ottobre 2018 in occasione della presentazione del volume di Alessandro Somma Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale (DeriveApprodi 2018) e pubblicato nel sito di Radio radicale.

Destra e sinistra nell’epoca dei populismi e dei sovranismi

Lectio magistralis tenuta a Lecce il 15 settembre 2018 in occasione di «Democrazia è» – quinta edizione delle «Giornate del lavoro» della CGIL -.

L’Italia dopo il voto

Intervista con Caterina Parise di Askanews (Roma, 21 marzo 2018)

Dichiarazione di voto effettuata alla Camera dei deputati il 13 dicembre 2017 per il Gruppo parlamentare Articolo Uno-MDP, nell’ambito della discussione della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro (Doc. XXIII, n. 29)

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rapimento e la morte di Moro non ha lavorato inutilmente. Ha indagato una storia di verità mancante, di indagini omesse e inaccurate, di risultanze contraddittorie, di coperture ambigue nel passato e anche nel presente. E questo è ciò che ha portato alla luce.

Novità in senso assoluto non ci sono, perché sospetti, incongruenze, c’erano già e sono stati proprio quelli che hanno generato la decisione di istituire la Commissione. E, tuttavia, la Commissione ha prodotto risultati concreti e tangibili. Elenchiamoli brevemente.

È assodata la presenza in via Fani di elementi non afferenti esclusivamente alle Brigate Rosse, elementi afferenti ai Servizi, alla mafia e a Servizi stranieri. È assodato il ruolo particolare, benché ancora oscuro, del bar Olivetti. È assodato, inoltre, che il palazzo di via Massimi 91, alla Balduina, di proprietà dello IOR, è stato utilizzato per spostare Moro dalle auto che lo hanno rapito in via Fani ad altre sulle quali fu trasferito o forse, addirittura, è stato adoperato come prigione dell’onorevole Moro. È stato assodato che il covo di via Montalcini non è stato utilizzato. È stato assodato che la morte di Moro non è avvenuta nelle modalità in cui è stata raccontata da i brigatisti, che forse non vi hanno nemmeno preso parte. È stato assodato che l’arresto di Morucci e Faranda è avvenuto in modalità diverse da quelle che erano emerse dagli atti giudiziari. È stato assodato che la latitanza di Alessio Casimirri è qualche cosa di molto, molto grave, poiché in essa non sono presenti soltanto le protezioni dovute al regime sandinista di allora, ma con ogni verosimiglianza anche di organismi dei Servizi italiani. È stato assodato che la stessa iniziativa del Pontefice fu boicottata e che le trattative vaticane furono misteriosamente interrotte.

Da tutto ciò emerge che il caso Moro è parte integrante, e probabilmente culminante, della strategia della tensione nel nostro Paese – sostanzialmente un golpe – ; quella strategia nata da piazza Fontana, che ha determinato, oltre a innumerevoli morti e infiniti lutti, un cambiamento radicale dello svolgimento della politica del nostro Paese, cambiamento che è stato sottratto alla libera determinazione delle istituzioni democratiche. È stata assodata la dimensione internazionale del caso Moro, sia quella mediterranea, sia quella, diciamo così, occidentale e con ogni verosimiglianza orientale. È stata assodata una commistione fra pezzi dello Stato, criminalità comune, P2 e terrorismo. È stato assodato che il memoriale Morucci è un tassello di una informale trattativa fra lo Stato e le Brigate Rosse, costruita per stabilizzare una sorta di verità parziale, raccontabile, sul caso Moro. La verità che è divenuta verità ufficiale – quel memoriale in cui, sostanzialmente, le BR si assumono l’unica ed esclusiva responsabilità del caso Moro, escludendo ogni interferenza esterna -, quel memoriale è sostanzialmente falso.

Insomma, la Commissione ha prodotto il risultato che ha sgomberato il campo da false piste e ha segnalato all’autorità giudiziaria nuove piste di indagine. Certo, il lavoro della Commissione resta parziale, mancano ancora molti punti oscuri che devono essere chiariti. Certo, ci voleva più tempo, era necessario più tempo per i lavori della Commissione. Era necessario che si potesse giungere ad una relazione finale: quella della quale si sta parlando è la terza relazione sullo svolgimento dei lavori.

In ogni caso, nonostante queste debolezze, il lavoro è un lavoro forte, convincente. I lavori di questa Commissione non sono stati una caccia ai fantasmi. Piuttosto, sono stati dissolti i fantasmi di parecchie menzogne e si è fatto qualche passo per placare, dandogli corpo, il fantasma che dovrebbe perseguitare tutti i democratici: il fantasma della verità non ancora acclarata, il fantasma di una verità che l’Italia, dopo quasi quarant’anni, due generazioni, sta ancora contemplando come si contempla una ferita ancora aperta; un’Italia che, nello strano silenzio dei media, nelle sue istituzioni non cessa ancora di indagare – ed è giusto che sia così -, non cessa di tentare di far luce su quello che è il punto cieco della propria storia repubblicana, su quel punto di svolta che ha bloccato uno sviluppo intelligente della nostra vita democratica. Un blocco che ancora oggi ci segna. Stiamo ancora cercando definitivamente la verità, benché ad essa ci sia stata una importante approssimazione. E finché la verità non sarà tutta evidente, finché qualche cosa resterà oscuro, si tratterà di un’oscurità, di un’ombra che grava sulla democrazia. C’è ancora lavoro da fare per dissipare quell’ombra, e tuttavia il lavoro che è stato fatto da questa Commissione merita il voto favorevole del gruppo parlamentare MDP alla risoluzione del governo.

Weimar: laboratorio di che cosa? Liberalismo, democrazia, plebiscitarismo

Conferenza di apertura del II Congreso Internacional Populismo Global, Laboratorio Weimar: La crisis de la primera globalización en Euroamérica (1918-1933), Universidad Complutense de Madrid, 13 novembre 2017

Intervento tenuto in Aula, alla Camera dei deputati, il 12 ottobre 2017 (seduta 869) in occasione dell’esame della legge elettorale

Signora Presidente, onorevoli colleghi,

l’ordine del giorno n. 9/2352-A/R/131, che illustro, impegna il governo a valutare la portata degli effetti applicativi di alcune norme della legge che è in corso di approvazione, e precisamente dei commi 6, lettera b), 8 e 14, lettera a) dell’articolo 1, che prevedono l’obbligo di deposito dello statuto, ovvero di una dichiarazione, attestanti i requisiti di trasparenza da parte delle liste che partecipano alle elezioni politiche, a pena di un’eventuale ricusazione delle liste stesse; e del comma 10, lettera e), che detta disposizioni relative all’alternanza di genere in materia di candidature nei collegi uninominali e plurinominali. Poiché questi commi intervengono sui principi di cui agli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione, noi chiediamo l’approvazione di questo ordine del giorno, nel quale ci facciamo carico di una preoccupazione generale: il fatto che questa norma elettorale, per quanto riguarda il merito e per quanto riguarda il metodo, pone gravi problemi probabilmente di costituzionalità, sicuramente di rispetto sostanziale dei fondamenti della democrazia liberale.

Per quanto riguarda il merito, infatti, alcune sue caratteristiche sono assolutamente estranee alla democrazia liberale. Si parla, ad esempio, del divieto di voto disgiunto; si parla, ad esempio, del fatto che le candidature sono tutte bloccate, e il Parlamento che uscirà da queste nuove elezioni, con questa nuova legge elettorale, sarà un Parlamento esclusivamente composto di nominati; si parla della curiosissima modalità di attribuzione del cosiddetto «voto disperso», cioè del voto conferito esclusivamente al candidato nel collegio uninominale.

Per quanto riguarda il metodo d’approvazione, poi, è assolutamente evidente che in questa circostanza, come in un’altra circostanza due anni fa, il Parlamento è di fatto espropriato della propria caratteristica fondamentale: di parlare; di discutere apertamente e liberamente di una norma. L’apposizione della fiducia sopra la legge elettorale, infatti, è qualche cosa che si era vista due volte nei novant’anni che ci precedono: una volta a opera del fascismo; una volta a opera della Democrazia Cristiana, per quanto riguarda la cosiddetta «legge truffa». Legge Acerbo e «legge truffa»: in novant’anni due occasioni di posizione della questione di fiducia sulla norma elettorale.

Negli ultimi due anni, invece, la fiducia è stata posta per due volte. Un’accelerazione che ci dice una cosa molto semplice: che la centralità del Parlamento, l’indipendenza del Parlamento, la sua funzione di rappresentante della sovranità del popolo, vengono progressivamente, e con grande accelerazione, meno. Questa legge elettorale ha compiuto il miracolo di togliere sovranità tanto al popolo – che in effetti fuori da quest’Aula protesta -, quanto ai deputati, e ha conferito e conferisce la sovranità – cioè il diritto, la facoltà, di nominare le Camere – a una ristrettissima oligarchia partitica. Il che avviene, a maggiore ironia, nel momento in cui i partiti sono più deboli, e si arroccano dentro queste mura perché non sono più in grado di gettare uno sguardo critico, uno sguardo propositivo, fuori da queste mura. È un momento molto brutto, signora Presidente, per la nostra democrazia.

Europa, democrazia, Stati

Intervento tenuto alla tavola rotonda La democrazia in Europa: prospettive sull’Unione, organizzata a Pisa il 16 settembre 2017 dalla Scuola Normale Superiore per la «Giornata in ricordo di Carlo Azeglio Ciampi. A un anno dalla scomparsa», e pubblicato nel sito di Radio Radicale.

Dichiarazione di voto fatta da Carlo Galli (Articolo Uno-MDP) alla Camera dei deputati mercoledì 2 agosto 2017, sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia alla missione internazionale in supporto alla Guardia Costiera libica, adottata il 28 luglio 2017 (Doc. CCL, n. 2) (Doc. XVI, n. 4)

Signora Presidente, onorevole colleghi,

la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla missione italiana a supporto della Guardia costiera libica presenta caratteristiche palesi di criticità, tutte evidenziate nell’atto di indirizzo che Articolo Uno-MDP ha autonomamente presentato.

La esilità giuridica e politica della legittimazione, in primo luogo. Si tratta, infatti, di alcune risoluzioni Onu che prevedono in realtà un quadro d’intervento internazionale, e di una lettera segretata di una personalità (il presidente del Consiglio nazionale libico) internazionalmente riconosciuta ma dal debole potere effettivo. Il che colloca il nostro intervento in un contesto segnato da un alto grado di instabilità politica e militare.

La scarsa chiarezza dell’impegno che ci assumiamo è poi evidenziata nella nozione di «supporto» che è il perno della deliberazione governativa. Una nozione che si presta a molte interpretazioni sul campo, e che da parte nostra abbiamo cercato di determinare e delimitare con esplicite restrizioni, come ad esempio l’esclusione del blocco navale e dell’intervento armato via terra. Esplicitazioni che fanno parte del dispositivo del nostro atto d’indirizzo, e che sono state accolte anche in quello della maggioranza al Senato e messo in premessa in quello della Camera, il che ha segnato un significativo successo della nostra iniziativa politica. Un successo che rivendichiamo apertamente.

Ulteriore criticità è il destino dei migranti, una volta ritornati in Libia per azione della Guardia costiera libica, con il nostro aiuto. È evidente che su questo punto delicatissimo si deve esigere dal governo italiano che si impegni a ottenere da quello libico le più stringenti garanzie che essi vengano trattati sulla base irrinunciabile del diritto internazionale umanitario. E si deve altresì agire perché si attivino organizzazioni come UNHCR e OIM, e perché queste siano responsabili della supervisione diretta dei centri d’accoglienza in terra libica.

Infine, la criticità più evidente è che questa operazione – l’estensione di «Mare Sicuro» dentro le acque territoriali libiche – non ha la minima possibilità di affrontare alla radice la questione dei migranti. Sia per la sua esiguità materiale sia perché la questione che vuole affrontare nasce da alcune delle più acute contraddizioni dell’attuale modello di sviluppo planetario, una questione che si nutre di disperazione, di disumanità, di criminalità, e che ha visto tra le proprie cause prossime sia la sciagurata guerra mossa da alcune potenze occidentali alla Libia, che ne ha distrutto la compagine statuale, sia la inerzia della UE riguardo le politiche di gestione dei flussi migratori. Una inerzia europea che si è sostanziata, finora, in promesse disattese, nella inflessibile riaffermazione di regole che scaricano in pratica solo sull’Italia tutto il peso dell’emergenza umanitaria delle migrazioni africane, e che ha generato (non senza nostre responsabilità e imprevidenze) irrigidimenti diplomatici, innalzamenti di muri confinari, rinascita di nuovi nazionalismi e di nuove rivalità anche fra Paesi amici e alleati.

L’Italia, a questo punto, non può non cercare di prendere in mano la situazione, benché gravemente compromessa. Con un’iniziativa non certo risolutiva, a cui è costretta dalle circostanze, con l’umanità e il senso del diritto e della giustizia che ne contraddistinguono l’azione internazionale, ma anche con un convinto senso di responsabilità verso i propri cittadini e verso il proprio interesse nazionale. I cittadini italiani, infatti, già provati da quasi un decennio di crisi economica, hanno il diritto di vedere all’opera una politica capace almeno di chiamare i problemi col loro nome e di sforzarsi di iniziare a risolverli, secondo le proprie possibilità – una pur piccola parte della questione migranti (la lotta contro la criminalità) può essere di competenza dello Stato, ed è giusto che su questa linea ci si impegni -. E la politica ha a sua volta il dovere anche di perseguire l’opera di pacificazione, di messa in sicurezza, di ristabilimento della fiducia e della cooperazione, fra le due sponde del Mediterraneo, che la storia e l’evidenza geopolitica destinano al dialogo più stretto.

È evidente che in questa azione di responsabilità l’opzione che qui si prefigura non è sufficiente, e che questa non dovrebbe essere che un tassello di un ben più ampio sforzo parallelo, comprendente l’attivazione di corridoi umanitari e di canali di accesso protetti riconosciuti dalla UE. Oltre che un’azione internazionale a largo raggio che sappia mettere in prospettiva un’idea di sviluppo compatibile per l’Africa.

Ed è altrettanto evidente che la consapevolezza delle criticità segnalate motiva Articolo Uno a votare, per le parti non assorbite da quella della maggioranza, a favore della propria risoluzione, nella quale le contraddizioni vengono ben evidenziate, e in cui si dà alle ONG il giusto riconoscimento della loro azione benemerita che troppi oggi tengono a criminalizzare; e motiva a dare un voto di appoggio a quella della maggioranza, in un’ottica di assunzione di responsabilità nazionale più che di specifica fiducia verso l’esecutivo. Un appoggio, tuttavia, necessariamente articolato, date le diverse sensibilità presenti, del tutto legittimamente, all’interno del nostro gruppo, particolarmente su un tema tanto complesso e controverso, e davanti a un intervento governativo tanto incerto.

Conferenza stampa di presentazione del ciclo di seminari «Le fonti politiche ideali della democrazia repubblicana», ideato da Carlo Galli e promosso da Articolo Uno – MDP (Roma, 13 giugno 2017)

Intervento di Carlo Galli – che ha aderito da indipendente al Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati «Articolo Uno – Movimento Democratico e Progressista» – alla tavola rotonda dal titolo «Europa, frontiere, identità» (Milano, 20 maggio 2017), coordinata da Gianluigi Paragone, in occasione di «Fondamenta» – l’assemblea programmatica di MDP -. Con Emma Bonino ed Enrico Rossi.

Dichiarazione di voto di Carlo Galli per Sinistra Italiana pronunciata in Aula il 25 gennaio 2017, in occasione della discussione delle Relazioni sull’attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

La Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro ha fin qui realizzato un lavoro metodologicamente accurato e preciso − fondato su testimonianze di prima mano, su acquisizioni documentali, sulle indagini effettuate e sugli accertamenti dell’autorità giudiziaria e delle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta −, mostrandosi animata dalla volontà di portare alla luce gli elementi di difficoltà e le domande lasciate aperte dai pur importanti esisti giudiziari del passato. Un approfondito sforzo di ricerca e di analisi – relativamente libero dalle tensioni polemiche che avevano attraversato i lavori delle Commissioni del passato – che è stato possibile grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine − Guardia di finanza, carabinieri, e polizia −, dei magistrati, e degli studiosi al servizio della Commissione. E che sta consentendo agli organi inquirenti la conduzione di nuove indagini.

L’attività investigativa − di cui le informazioni contenute nella prima relazione pubblicata il 10 dicembre 2015 e nelle circa duecento pagine che formano la seconda relazione della Commissione, pubblicata il 20 dicembre 2016, costituiscono solo una parte, poiché molto del materiale prodotto è oggetto di indagini in corso − ha fatto emergere, con maggiore visibilità, problemi, opacità, contraddizioni già note ma che finora erano state collocate ai margini del focus dell’attenzione. E che il lavoro della Commissione, con le cautele critico-scientifiche necessarie, ha riportato al centro, sollevando così dubbi sia su alcuni aspetti omissivi delle indagini passate e su alcune delle verità giudiziarie accertate sia sulle testimonianze di parte brigatista, e in particolare sul cosiddetto «Memoriale Morucci».

Recenti accertamenti eseguiti con strumenti tecnici all’avanguardia hanno reso possibili nuove ricostruzioni della scena di via Fani; benché esse non possano ancora ritenersi complete, testimoniano delle incongruenze della narrazione brigatista poiché hanno evidenziato, fra l’altro, la grande capacità militare del commando in azione in via Fani, che è assai poco credibile attribuire alle Br; la probabile presenza di più brigatisti feriti, che apre la questione della «copertura medica» su cui le Br avrebbero potuto contare nelle vicinanze dell’agguato (come la casa di cura Villa Maria Pia); la partecipazione all’operazione di un numero più elevato di assalitori rispetto ai quattro indicati nel «Memoriale Morucci», oltre che di un nucleo che assicurò copertura e supporto all’operazione; e la presenza in via Fani di veicoli e soggetti su cui si sta ancora indagando.

A smentire nuovamente la coerenza del racconto brigatista è, inoltre, l’ipotesi − basata sulle indicazioni di una fonte riservata della Guardia di finanza attiva all’epoca del sequestro e di testimonianze già raccolte ma poco valorizzate, nonché su fonti giornalistiche come il noto racconto-inchiesta Christ in Plastic (1978) dello scrittore italo-americano Pietro Di Donato − della probabile presenza di un covo brigatista nell’area della Balduina, in prossimità del luogo del rapimento, in uno stabile di proprietà dello IOR abitato anche da prelati e sede di società estere, che è stato presumibilmente la prima prigione di Moro.

La complessità del caso Moro è poi stata accresciuta da un attento esame della documentazione e delle testimonianze relative a numerose piste investigative, alcune delle quali riguardano:

– il rapporto tra l’Italia e i movimenti palestinesi, il cui ruolo appare centrale sia nella segnalazione (che non ebbe seguito) fatta il 17 febbraio 1978 dal colonnello Giovannone, capo centro del Sismi a Beirut e persona considerata vicina a Moro, di un attentato terroristico che avrebbe potuto interessare l’Italia, sia quando, nel corso del sequestro, fu avviata una trattativa per la liberazione del leader democristiano incentrata sulla mediazione dell’OLP (Organizzazione per la liberazione della Palestina) e del FPLP (Fronte popolare per la liberazione della Palestina), i cui vertici si mossero per la ricerca di canali presso diverse organizzazioni terroristiche mediorientali;

– il traffico d’armi tra terroristi italiani e Medio Oriente, sul quale − dalla documentazione raccolta − emerge quantomeno una minimizzazione da parte dei nostri servizi di intelligence (forse fondata sull’esigenza di proteggere la riservatezza di accordi sconosciuti all’opinione pubblica);

– il bar Olivetti − situato all’angolo tra via Fani e via Stresa, e frequentato fra gli altri da elementi della criminalità organizzata calabrese e siculo-americana, e da uomini dei servizi segreti di diversa nazionalità (anche italiana) −, che compare come il centro di un traffico di armi internazionale, scoperto a partire dalla fine di gennaio 1977 ma sulle cui attività non furono all’epoca condotti approfondimenti, e che − dopo un attento esame del fascicolo processuale messo a disposizione della Commissione dal Tribunale di Roma − emerge oggi come elemento decisivo per l’attuazione dell’operazione delle Br;

– l’attività svolta dalla scuola di lingue parigina Hypérion − riconducibile alla figura di Corrado Simioni, tra i fondatori del Superclan −, centro di collegamento tra gruppi del terrorismo internazionale, che per il magistrato Pietro Calogero, audito l’11 novembre 2015, gravitava nell’orbita della CIA;

– la grande quantità di incongruenze nell’arresto di Morucci e Faranda − avvenuto a Roma in casa di Giuliana Conforto − (fra cui la presenza, non facilmente spiegabile, di un elenco di membri e simpatizzanti delle Br); la possibilità che l’arresto sia stato politicamente negoziato; il ruolo avuto in questa circostanza da Giorgio Conforto, padre di Giuliana, agente del KGB noto ai servizi italiani, inspiegabilmente mai oggetto di indagini, e che, secondo il generale dei Carabinieri Antonio Federico Cornacchia − audito, parzialmente in forma segreta, dalla Commissione −, era anche al servizio della CIA e dei nostri Apparati di sicurezza;

– il problema di come e perché le Br − durante i cinquantacinque giorni del rapimento Moro − si siano divise fra diverse opzioni, come testimoniano i contrasti fra la «colonna romana» e la «colonna genovese»;

– il ruolo della criminalità organizzata − della ’ndrangheta, in particolare −, e il coinvolgimento della Rote Armee Fraktion nel sequestro e nella morte di Moro.

Insomma, attraverso un rigoroso lavoro investigativo la Commissione sta gettando luce su incongruenze, omissioni, zone d’ombra, relazioni politicamente fluide, strani rapporti internazionali che fanno del caso Moro, a quasi quarant’anni dalla scomparsa dello statista democristiano, un mistero ancora da sciogliere. Un intrigo che – senza nulla togliere alle responsabilità delle Br – è decifrabile solo alla luce dello scontro fra interessi e forze storiche confliggenti e delle geometrie di potere della guerra fredda. Ma il cui contorno è sfumato e sfuggente, così che permangono grandi difficoltà per chi ne ricerca il senso. Difficoltà aumentate dalle persistenti reticenze di alcuni auditi.

Istituendo la Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, la politica ha deciso di non sottrarsi alla sfida di riaprire un caso che sotto il profilo giudiziario era stato chiuso, ma che nei suoi elementi storico-politici è ancora opaco. La mancanza di verità sull’avvenimento (che per le sue ripercussioni appare in prospettiva come una sorta di colpo di Stato, dato che ha cambiato la storia dell’Italia repubblicana) ha infatti per alcuni versi espropriato il Paese della propria memoria, con esiti rovinosi per le istituzioni e la politica. Che sono uscite da quella tragica vicenda indebolite, delegittimate, e piegate da forze interne ed esterne che hanno avvelenato la pubblica opinione. Pertanto, sulle relazioni della Commissione Moro, benché la conclusione della vicenda sia ancora lontana, il nostro giudizio è nel complesso positivo: certo, non sono state dissipate tutte le nubi, ma almeno sono stati fatti decisi passi avanti verso una maggiore chiarezza. Il gruppo di Sinistra Italiana esprime quindi il proprio voto favorevole alla risoluzione.

Intervento tenuto da Carlo Galli in Commissione Difesa il 25 gennaio 2017, in occasione della audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico

Dichiarazione di voto di Carlo Galli per Sinistra Italiana pronunciata in Aula il 10 gennaio 2017, in occasione della discussione sulla ratifica del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull’adesione del Montenegro firmato a Bruxelles il 19 maggio 2016.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del governo,

l’invito ad aderire all’Alleanza nordatlantica fatto al Montenegro – sulla base dell’articolo 10 del Trattato NATO del 1949 e formalizzato nel Protocollo di adesione firmato a Bruxelles dai 28 Paesi alleati il 19 maggio 2016 –, che noi dobbiamo ratificare o respingere, giunge in un momento particolarmente delicato delle relazioni fra la NATO e la Federazione russa. Date le gravi tensioni esistenti su più fronti – dal vicino Oriente all’Ucraina –, un ingresso del Montenegro nella NATO non produrrebbe alcun reale beneficio, in termini di sicurezza, per i Paesi alleati, ma – al contrario – condurrebbe a un inutile inasprimento dei rapporti con Mosca, che interpreterebbe la decisione come un’ulteriore manovra di accerchiamento nei suoi confronti e, contemporaneamente, potrebbe vedere minacciati i suoi consistenti interessi economici nella repubblica montenegrina.

A ciò si aggiungano le preoccupazioni derivanti dalle contestazioni interne, di cui ha riferito la stampa, contro il progetto di integrazione nelle strutture atlantiche, fortemente voluto dall’ex Primo ministro montenegrino, Milo Đukanović, e dal nuovo governo guidato dal suo successore Duško Marković. Infine, l’intera area balcanica è attraversata da una ondata di instabilità, prodotta dall’emergenza migratoria – che continua, nonostante la parziale chiusura della rotta balcanica nel marzo del 2016 – e dalla minaccia rappresentata dal radicalismo di matrice islamica.

Davanti a questi fronti di crisi (interni, regionali, internazionali) – che l’assenza di una visione politica e strategica europea aggrava enormemente – noi crediamo che l’ingresso del Montenegro nella Nato, lungi dal produrre un effetto stabilizzante, potrebbe inasprire le tensioni esistenti; e pertanto il gruppo di Sinistra Italiana esprime il proprio voto contrario.

Il suicidio delle sinistre

Intervento effettuato il 10 gennaio 2017 a Roma, presso la Fondazione Basso, in occasione della presentazione di Sei lezioni di economia. Conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e come uscirne) di Sergio Cesaratto (Imprimatur 2016), e di La scomparsa della Sinistra in Europa di Aldo Barba e Massimo Pivetti (Imprimatur 2016).

//www.radioradicale.it/scheda/496988/iframe?i=3653488

Riforma costituzionale: le ragioni del no

Intervento effettuato in occasione della presentazione dell’e-book Riforma costituzionale: le ragioni del no (Laterza 2016), organizzata a Roma il 24 novembre 2016 dal Centro per la Riforma dello Stato presso la Fondazione Basso.

//www.radioradicale.it/scheda/492973/iframe?i=3639376

Io voto NO

Si tratta di un’intervista della tarda primavera del 2016, in cui si presentano in sintesi alcune delle ragioni del No al referendum costituzionale di dicembre

Dichiarazione di voto in sede di discussione della mozione Carlo Galli e altri n. 1-01193

Seduta n. 627, mercoledì 18 maggio 2016

Grazie, signora Presidente.

Noi chiediamo venga messa ai voti la premessa della nostra mozione e accettiamo tutte le riformulazioni, tranne quella relativa all’ANVUR, del punto 5, lettera a).

Poiché la premessa, su cui chiediamo il voto, è sostanzialmente l’analisi della situazione della ricerca universitaria italiana, dal nostro punto di vista, vorrei ripercorrere qui per sommi capi, nel poco spazio di tempo che mi è rimasto, quanto ho detto in modo molto più articolato lunedì pomeriggio in sede di discussione generale.

I concetti fondamentali che ho esposto in quella circostanza sono che la ricerca e l’Università presentano problemi che, in realtà, sono da interpretare come grandi questioni nazionali, non come singole emergenze. Questo è il punto fondamentale della nostra analisi. Queste grandi questioni strutturali – le elenco soltanto – sono la questione del sottofinanziamento del comparto ricerca e Università. Un sottofinanziamento che avviene in deroga rispetto alle indicazioni europee, che ha portato l’Italia a retrocedere rapidamente, per risorse investite, numero di laureati, dottori di ricerca, professori e ricercatori in senso lato, agli ultimi posti tra i Paesi OCSE.

Abbiamo anche sottolineato come la protesta contro questo stato di cose avanzi da anni nel mondo accademico e della ricerca, sia del personale di ruolo – che ha sofferto di un blocco stipendiale gravissimo –, sia da parte dei precari, a cui sono ancora negati alcuni diritti sociali essenziali. Uno stato di cose, questo sottofinanziamento, che genera il fenomeno, al tempo stesso assurdo e doloroso, della cosiddetta «fuga dei cervelli».

Vi è poi la questione della discrezionalità e della logica privatistica, che sono quelle che stanno alla base della strategia del governo per risolvere, per credere di risolvere, per tentare di risolvere, le questioni della ricerca e dell’Università. Discrezionalità e logiche privatistiche che si vedono in modo chiarissimo nel caso dell’Istituto italiano di tecnologia e nel caso dei cosiddetti «professori Natta», mentre – al tempo stesso – i recenti finanziamenti dei quali tanto si è parlato da parte governativa sono, per la loro parte reale, del tutto insufficienti, mentre per la loro gran parte sono soltanto nominali o comunque sia si tratta di denari non nuovi, ma già impegnati.

Vi è poi un’ulteriore questione, la questione del reclutamento, che coinvolge tanto la fascia del precariato quanto la fascia del primo ingresso nel mondo universitario, ora organizzato in modo altamente illogico attraverso la distinzione fra ricercatori di serie a) e di serie b).

Vi è poi una questione meridionale aperta, chiarissima, che consiste nella crescente disparità fra gli atenei del sud e quelli del nord, con conseguenti migrazioni studentesche e desertificazione culturale delle aree meridionali. È una questione generata da meccanismi valutativi e premiali largamente distorti.

Infine, la questione della ricerca umanistica, complessivamente sottovalutata da un’impostazione aziendale produttivistica della politica universitaria. Tutto ciò considerato, noi evidentemente esprimiamo il parere favorevole alla nostre premesse e ovviamente anche a quel punto dei nostri impegni rispetto ai quali è stata data valutazione contraria da parte del governo e che riguarda l’ANVUR.

Discussione della mozione Carlo Galli e altri n. 1-01193 concernente interventi per il rilancio del comparto della ricerca italiana.

Seduta n. 625, lunedì 16 maggio 2016

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo.

Ricerca e Università presentano non tanto singoli problemi da risolvere con interventi spot, quanto vere e proprie questioni complesse e interconnesse. La prima è la questione del sottofinanziamento: l’Unione europea ha elaborato dal 2001 la «Strategia di Lisbona», poi rinnovata con la «Strategia 2020», che mira ad accrescere il livello scientifico e tecnologico e a rendere l’Unione una delle aree più avanzate del pianeta, e pone come obiettivo quantitativo minimo la quota del 3 per cento del prodotto interno lordo di ciascuno Stato membro per la ricerca e lo sviluppo. Gli ultimi governi italiani, disattendendo il dettato costituzionale (l’articolo 9 della Costituzione recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»), e in contraddizione con gli impegni di Lisbona, hanno progressivamente ridotto a Università ed enti di ricerca il supporto finanziario. L’analisi del bilancio dello Stato su dati della Ragioneria generale testimonia che, mentre cresce la spesa pubblica corrente, sulla ricerca si sono addensati tagli superiori a qualsiasi altro settore pubblico, con un calo totale del 20 per cento. Ora, a fronte di un costante declino dei fondi ordinari (FFO e FOE), si può osservare anche l’esiguità dei finanziamenti ai ricercatori su base competitiva: i cosiddetti PRIN sono rimasti inattivi al 2012, e i progetti FIRB sono cessati dal 2013; tali riduzioni di spesa hanno portato l’Italia a retrocedere rapidamente per risorse investite, numero di laureati, dottori di ricerca, professori e ricercatori in senso lato agli ultimi posti tra i Paesi OCSE.

Il persistente trend di flessione del finanziamento pubblico alla ricerca distingue in negativo a livello internazionale il nostro Paese, il quale nel 2014 registra un totale di finanziamenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo pari all’1,28 per cento del prodotto interno lordo, a fronte di una media OCSE del 2,37 per cento. Il mondo della ricerca italiana conosce da tempo fermenti di critica a questo orientamento, manifestatisi già nella gestazione della legge n. 240 del 2010, che hanno assunto forme diverse in relazione a singole emergenze: protesta contro i tagli degli scatti stipendiali del 2011-2015, protesta contro le modalità di valutazione della qualità della ricerca VQR, sciopero alla rovescia promosso dal Coordinamento nazionale ricercatori e ricercatrici non strutturati per il riconoscimento della ricerca come attività lavorativa, richiesta di estensione dell’indennità di disoccupazione «Dis-coll» e delle tutele previdenziali e sanitarie anche agli assegnisti, ai dottorandi e ai titolari delle borse di studio. Per tali ragioni, insieme ad altre iniziative, è anche in atto una campagna di sensibilizzazione promossa dal mondo scientifico e accademico sullo stato allarmante in cui versa la ricerca pubblica italiana, che sopravvive e mantiene una elevata produttività internazionale nonostante la scarsità di risorse e la completa assenza di programmazione: vi è un appello, che conta oltre 45 mila adesioni, degli scienziati italiani all’Unione europea perché faccia pressione sul Governo italiano in questa direzione.

Inoltre, una riduttiva lettura della globalizzazione dell’economia legata esclusivamente all’accelerazione tecnologica ha determinato nel nostro Paese la diffusa idea che l’obiettivo dell’aumentare la competitività dei settori produttivi potesse essere raggiunto a costo zero, trasformando la ricerca di base in ricerca applicata, concentrando le risorse in pochi centri e università di eccellenza e lasciando alle altre il ruolo di teaching university; e infine prosciugando la cultura umanistica, ritenuta un onere superfluo rispetto allo sviluppo economico delle imprese private. Mentre la Strategia «Europa 2020» mira ad accrescere la competitività del Vecchio Continente investendo nel cosiddetto triangolo della conoscenza – istruzione, ricerca e innovazione – attraverso il programma «Horizon 2020», grazie al quale vengono finanziati dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 i progetti di ricerca e innovazione, la politica italiana si è prodotta in modo schizofrenico da un lato incentivando la ricerca e l’investimento in ricerca attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta per investimenti in ricerca e innovazione, dall’altro con accresciuti controlli burocratici ministeriali, che esautorano le autonomie della ricerca e dell’Università. Insomma, un mix di concause che determinano il paradosso italiano, in virtù del quale si continua a contribuire ai fondi europei in misura nettamente maggiore rispetto all’entità dei finanziamenti, in conseguenza della carenza d’attenzione e dell’incertezza delle opportunità: si depaupera così il capitale umano e si finanziano i nostri concorrenti, trasferendo ad essi i ricercatori italiani (la cosiddetta «fuga dei cervelli») formati a nostre spese, che negli altri Paesi trovano condizioni migliori per esprimere i propri indubbi talenti. Tutto ciò determina anche una scarsa attrattività dell’Italia, che ha portato all’estero 15 mila ricercatori, creando così un vero e proprio buco generazionale, mentre i ricercatori entrati sono pochissimi: le uscite sono pari a 16,2 per cento e gli ingressi sono fermi al 3 per cento.

Un’ulteriore questione è la discrezionalità e la privatizzazione dei finanziamenti alla ricerca. La dispersione delle scarse risorse per la ricerca imporrebbe un maggior coordinamento, mentre in senso opposto procede la creazione, a fianco del CNR e delle università, dell’Istituto italiano di tecnologia, ovvero una fondazione privata finanziata direttamente del ministero dell’Economia e delle Finanze, che nel 2008 ha ricevuto in dotazione il patrimonio finanziario della Fondazione IRI, pari a circa 130 milioni di euro: un trattamento di favore che dovrebbe sollevare l’indignazione della comunità scientifica, a prescindere dal valore della ricerca effettuata dall’IIT; un’indignazione contro una linea emergenziale che con una mano toglie fondi e risorse alla ricerca e all’alta formazione pubblica, e con l’altra affida a poteri discrezionali, in assenza di qualsiasi controllo di merito e di verifiche, fondi e risorse. All’Istituto italiano di tecnologia il presidente del Consiglio dei ministri ha ufficialmente affidato la concessione del progetto definitivo dello Human Technopole, in associazione ai tre atenei milanesi e a diversi istituti di ricerca di area confindustriale, progetto per il quale verranno stanziati un miliardo e mezzo di euro in dieci anni: una scelta paradossale, se confrontata coi tagli mascherati al settore pubblico dell’università e della ricerca nella legge di stabilità 2016, che portano il definanziamento del sistema universitario a 1,1 miliardi di euro; una scelta tanto più paradossale, perché l’Istituto italiano di tecnologia, svolgendo anche attività di ricerca in proprio, non ha l’indipendenza necessaria per erogare finanziamenti ad altri: infatti, non può essere contemporaneamente un laboratorio e un’agenzia, non può essere giocatore e arbitro.

Ulteriore questione è quella dei recenti finanziamenti che il Presidente Renzi ha annunciato nei mesi scorsi, pari a 2,5 miliardi di euro, pur sapendo che non si tratta di risorse aggiuntive, ma della quota di cofinanziamento spettante al nostro Paese per la sua appartenenza e partecipazione al programma europeo «Horizon 2020». Nello stesso contesto il Premier ha confermato il varo di un programma nazionale per la ricerca 2015-2020 da 2 miliardi e mezzo di euro, importo che non sarebbe però costituito da risorse fresche, ma che corrisponderebbe a fondi contabilizzati da oggi al 2017 tra stanziamenti già presenti nel bilancio MIUR, per un importo pari a 1,9 miliardi di euro, e una quota relativa alla programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, per un importo di 500 milioni di euro. In sostanza, si tratterebbe della programmazione attuativa di risorse già disponibili, non nuove. Si deve tuttavia ammettere che non era scontato che il Fondo per lo sviluppo e la coesione fosse utilizzato prevalentemente per la ricerca e ciò va riconosciuto. Il suddetto piano del Governo per rilanciare ricerca e innovazione manca all’appello dal 30 gennaio 2014 quando il Consiglio dei ministri ha esaminato in via preliminare il testo elaborato dall’allora Ministra Carrozza e mai varato. Nonostante il tentato e continuo depistaggio cognitivo da parte del Premier, resta che il Governo, in perfetta continuità con quelli precedenti, prosegue una rotta dannosa per il Paese e ha stanziato per i prossimi due anni solo 100 milioni di euro con i quali poter assumere solo 861 ricercatori all’anno, mentre, invece, ne servirebbero almeno 2.400 all’anno per i prossimi otto anni.

Un’ulteriore questione è quella del reclutamento della docenza universitaria e dei ricercatori. È prioritario, infatti, affrontare l’attuale condizione di gravissima carenza di personale se si vuole evitare che il sistema universitario pubblico si avviti in una spirale di declino irreversibile. Il sottodimensionamento del corpo docente universitario italiano emerge evidente dal confronto europeo e peggiora ogni anno. La consistenza numerica attuale è in Italia inferiore di almeno il 25 per cento alla media dei valori di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. Per l’effetto combinato della riduzione dei finanziamenti, dei blocchi del turnover e dei concorsi e dell’abbassamento dell’età di pensionamento negli ultimi sette anni si è verificato un crollo verticale del numero di docenti in servizio pari a meno 30 per cento per gli ordinari e meno 17 per cento per gli associati, superiore alla contemporanea modesta riduzione del numero degli studenti. In assenza di interventi normativi che sblocchino l’attuale limite al turnover previsto dall’attuale regime per le assunzioni di università statali si assisterà ad una ulteriore e pesante contrazione del corpo docente che comporterà nel 2018 il dimezzamento del numero dei professori ordinari in servizio rispetto a quello del 2008. Effetti analoghi si avranno sui professori associati che verranno ridotti circa del 27 per cento. L’attuale normativa, infatti, prevede che nel 2016 risulti spendibile per il reclutamento il 60 per cento del turnover per poi passare all’80 per cento nel 2017 e soltanto a partire dal 2018 stabilizzarsi sul 100 per cento.

Sul medesimo fronte del reclutamento universitario la legge n. 240 del 2010 ha individuato un percorso per ruolo per accedere alla docenza che ha reso meno attraente per i giovani la carriera. Infatti, la legge ha previsto che il percorso duri almeno sei anni e sia destinato ad allungarsi ulteriormente cosicché l’età media di ingresso alla docenza è oggi intorno ai 37 anni. La figura del ricercatore a tempo determinato prevista dalla suddetta legge si articola nelle due distinte fattispecie, la fattispecie A e la fattispecie B, molto simili tra loro dal punto di vista qualitativo e dei compiti istituzionali e, tuttavia, profondamente diverse dal punto di vista dell’accesso alla docenza. Infatti, la stessa legge non contempla tra i soggetti ammessi alle procedure pubbliche di selezione i titolari di assegno di ricerca valutando come titoli utili ai fini della partecipazione al concorso per ricercatore solo quegli assegni che sono stati conseguiti mentre vigeva l’articolo 51 della legge n. 449 del 1997 e non anche quelli conseguiti in forza della normativa attuale. E così tale esclusione degli abilitati dal novero dei possibili candidati ha già prodotto, fino ad oggi, effetti paradossali e ha costretto gli atenei a reclutare quali ricercatori di tipo B soggetti che non hanno ottenuto l’abilitazione nazionale, a scapito di altri che, invece, l’hanno ottenuta. Attualmente, la gran parte dei ricercatori italiani usufruisce di assegni di ricerca, cioè di una forma di contratto di lavoro parasubordinato, che però non dà luogo a tutele degne di questo nome, nemmeno nel caso di periodi, purtroppo sempre più frequenti, di disoccupazione. Insomma, non si vedono riconosciuta la cosiddetta DIS-COLL. Per di più, negli ultimi dieci anni i precari sono stati espulsi dagli atenei italiani per il 93 per cento.

Ulteriore questione è poi quella che possiamo definire la nuova questione meridionale. Non vi è infatti dubbio che una serie di fenomeni preoccupanti si stia concentrando maggiormente al Sud. La crisi del sistema universitario meridionale è ben fotografata dall’ultimo rapporto Svimez, da cui emerge lo strettissimo rapporto tra la drammatica condizione giovanile nel Sud e il declino degli atenei meridionali e dei sistemi regionali di diritto allo studio. Se le risorse diminuiscono, anche le opportunità formative calano. Del resto, le misure del Governo continuano a favorire una biforcazione su base territoriale del sistema universitario italiano, favorendo gli atenei del Nord.

Stando all’ultimo rapporto ANVUR, inoltre, negli ultimi dieci anni le università meridionali hanno perduto 45 mila immatricolazioni. Non lo stesso può dirsi per quelle collocate al Centro-Nord, che, dopo un’iniziale perdita, hanno ormai superato la crisi. Lo stesso rapporto evidenzia che in Italia sette diplomati su dieci proseguono gli studi immatricolandosi all’Università secondo un flusso migratorio di studenti dal Sud al Centro-Nord pari al 25 per cento. In totale, le università del Sud riescono a trattenere poco più del 60 per cento dei diplomati meridionali, mentre pochissimi studenti del Centro-Nord si immatricolano nelle università del Sud. Il suddetto fenomeno nasce da un’iniqua distribuzione delle già scarse risorse finanziarie destinate al diritto allo studio universitario; ripartizione che, essendo legata allo stato dei bilanci di queste ultime, tiene solo parzialmente conto dei potenziali beneficiari, rappresentati da quegli studenti capaci e privi di mezzi ai quali la Costituzione attribuisce il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi e che sono maggiormente presenti al Sud.

Il suddetto progressivo abbandono delle università meridionali è il risultato anche dell’adozione, in sede di valutazione della didattica e della ricerca da parte dell’ANVUR, di meccanismi premiali distorti che, dietro alla presunta oggettività dei numeri, sta portando al collasso gli atenei meridionali ritenuti meno meritevoli di altri e sta dirottando la maggior parte delle poche risorse verso il nord. Inoltre, anche i criteri di ripartizione della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario sembrano diretti contro gli atenei meridionali, perché questi, tenendo conto del rapporto fra entrate da tasse, entrate da Fondo di finanziamento ordinario e spese, risentono della minore capacità reddituale delle famiglie meridionali di pagare tasse alte e penalizzano quegli atenei che si trovano in territori più poveri. Tale situazione è generata anche dall’onere finanziario che grava sugli studenti.

In dimensione comparativa il nostro Paese, non solo destina poche risorse pubbliche al sistema universitario, ma ha anche la tassazione studentesca tra le più alte d’Europa. Dopo le nefaste riforme dei ministri Moratti e, successivamente, Gelmini e Profumo, che hanno imposto agli atenei italiani di comportarsi in termini aziendalistici, costringendoli a ridurre l’offerta formativa e le proprie strutture nei territori e ad affidarsi, per sopravvivere, a finanziatori privati, i provvedimenti dell’attuale Governo, in piena continuità con i precedenti, confermano, accentuandola, la politica di smantellamento del sistema pubblico.

Al fine di accrescere l’attrattività a livello internazionale del sistema universitario italiano, la legge di stabilità 2013 ha istituito in via sperimentale il Fondo per le cattedre universitarie del merito «Giulio Natta», finalizzato al reclutamento straordinario in deroga alle procedure concorsuali di 500 professori ordinari e associati per chiamata diretta per elevato merito scientifico, secondo procedure nazionali ancora da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsione che introduce, di fatto, nel sistema un secondo canale di reclutamento dei docenti di natura extra concorsuale. Si tratta di una misura certamente non risolutoria dei problemi strutturali dell’università italiana, che, tra l’altro, potrebbe produrre effetti distorsivi, fra i quali un’ulteriore delegittimazione del sistema universitario.

Infine, è da sottolineare la scarsa considerazione nella quale si è tenuta la ricerca umanistica, che, nell’attuale situazione di dominanza del pensiero unico, modellato su posizioni neoliberiste, non pare adeguatamente finanziata dalla mano pubblica.

Tutto ciò premesso, la mozione di cui sono il primo firmatario impegna il Governo:

a rilanciare, con la massima urgenza, il settore della ricerca e della cultura italiana, abbandonando la logica emergenziale e discrezionale e impostando una programmazione con cadenza almeno triennale; a varare con urgenza l’annunciato programma nazionale per la ricerca 2015-2020; ad assumere iniziative per elevare, in prospettiva, l’attuale spesa per investimenti, ricerca e sviluppo a un livello pari al 3 per cento del prodotto interno lordo; ad assumere iniziative per sospendere, dal 2017, il meccanismo di contingentamento delle assunzioni, eliminando ogni limitazione del turnover; ad affrontare il problema del cofinanziamento dei fondi europei con strumenti innovativi e di sostegno che agevolino, sul piano finanziario e amministrativo, la partecipazione della ricerca italiana ai bandi comunitari; ad assumere iniziative per rivedere il sistema di valutazione della ricerca e dell’istruzione universitaria basata su fondi pubblici, affidando la valutazione ex post – ho concluso – della ricerca ad un’autorità indipendente dal MIUR, affidandole come obiettivi il miglioramento della ricerca, della didattica, dei servizi; a creare un fondo premiale per l’Università, separato dal Fondo di finanziamento ordinario, da distribuire periodicamente in ragione dei progressi realizzati da ciascun ateneo; ad assumere iniziative per fare del dottorato di ricerca un titolo preferenziale di accesso alla pubblica amministrazione; ad assumere iniziative per definire un chiaro percorso post-dottorato, non superiore a quattro anni, che recepisca quanto stabilito dalla Carta europea dei ricercatori per un contratto unico per ruolo, con retribuzione, tutele e diritti di rappresentanza conformi a quelli dei lavoratori a tempo determinato; a individuare strategie per l’assunzione in ruolo di ricercatori a tempo determinato, sia di tipo A sia di tipo B, in possesso di abilitazione scientifica nazionale.

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza

Intervento alla Camera dei deputati in sede di dichiarazione di voto (21 aprile 2016).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, che la Casa Museo di Antonio Gramsci in Ghilarza, dopo essere stata dichiarata dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna bene di interesse culturale, storico e artistico, venga ora definita «monumento nazionale» è certamente un riconoscimento prima di tutto al lavoro volontario di quanti l’hanno fino ad ora gestita, non senza fatiche e difficoltà. Ma è soprattutto l’occasione per una breve riflessione che può essere interpretata come l’avvio delle celebrazioni, fra un anno, dell’ottantesimo anniversario della morte di Gramsci, avvenuta il 27 aprile 1937.

Che un gruppo parlamentare che si definisce di sinistra, come quello di cui io faccio parte, sia favorevole a fare della casa di Gramsci un monumento nazionale non è di per sé sorprendente. Quello che mi preme sottolineare è, piuttosto, che le motivazioni dell’assenso di Sinistra Italiana su questo provvedimento vanno oltre il patriottismo di partito e vanno oltre la pur ovvia e legittima ascrizione di Gramsci a una precisa parte politica. Qui si tratta di un monumento nazionale il cui significato vale – dovrebbe valere – per tutti.

Qual è, dunque, questo significato? Cominciamo dal capire che cosa significa la parola «monumento»: significa memoria, ricordo, e – in senso oggettivo – significa un luogo o un manufatto che reca alla memoria ciò che è degno di essere ricordato. In senso soggettivo è importante capire chi è che ricorda. In questo caso chi ricorda è la nazione, la quale ricorda un personaggio che l’ha fatta grande, non soltanto perché egli stesso è stato grande, cosa indubbiamente vera dato che Gramsci, insieme a Dante e a Machiavelli, è l’autore italiano più letto, tradotto e commentato al mondo – su di lui c’è una bibliografia, al momento, di circa 20.000 volumi –.

È stato grande non soltanto nel pensiero. È stato grande nella lotta politica condotta con coraggio personale, in condizioni non sempre facili, anche rispetto all’Unione Sovietica, all’Internazionale comunista e, a tratti, anche rispetto al suo stesso partito. Oltre, ovviamente, rispetto al fascismo che lo vide e lo considerò come l’arcinemico al cui cervello non si doveva permettere di pensare pubblicamente per almeno vent’anni. Ma è stato grande – questo è il punto – anche perché ha dato all’Italia un modo per pensare a se stessa. Perché è stato uno dei grandi mediatori dell’autocoscienza nazionale. Perché ha elaborato un’idea di Italia, un’idea non astratta ma sostenuta da una robusta e articolata cultura storico-politica che si è generata attraverso una riflessione complessa su Machiavelli, sul Risorgimento, sul Meridione, sul fascismo, sul ruolo degli intellettuali, sul partito. Una cultura non libresca ma concreta, che parla all’Italia dell’Italia. Un’idea, una cultura, che coinvolgono; davanti alle quali si deve prendere posizione; che obbligano a pensare. Un’idea fra le possibili certamente, ma che è importante per il peso specifico che ha, per la sua latitudine, per la sua capacità di abbracciarne altre, di dare rilievo ad altre.

La complessità e la grandezza di quel pensiero lo rendono e lo hanno reso conteso tra mille scuole; lo hanno esposto a mille interpretazioni; ne hanno fatto il terreno centrale di confronto e di scontro in merito al rapporto fra politica e cultura, tra teoria e prassi, fra strutture e soggettività. Attraverso Gramsci è stato affermato ora il primato della società civile, ora il primato dell’economia, ora il primato della politica, ora il primato della produzione. Non è questo il luogo, e manca il tempo, per dare anche soltanto un elenco sommario delle principali interpretazioni alle quali Gramsci è stato esposto: abbiamo avuto un Gramsci nazionaldemocratico; un Gramsci leninista; un Gramsci consiliarista; un Gramsci capace di superare il rapporto meccanico fra struttura e sovrastruttura; un Gramsci filosofo, criticato in quanto filosofo o apprezzato, al contrario, in quanto filosofo; un Gramsci gentiliano; un Gramsci liberaldemocratico post-statuale; un Gramsci mercatista; un Gramsci teorico della traducibilità delle esperienze e dei concetti da un contesto all’altro; un Gramsci talmente vivo che ancora oggi sono in corso nuove edizioni delle sue opere – edizioni anastatiche dei Quaderni e l’edizione nazionale degli Scritti –. Il suo pensiero, soprattutto oggi, è nel mondo anglofono il veicolo di una buona parte del pensiero critico, che è giunto quasi a sostituire la stessa fonte marxista nei Cultural Studies.

Gramsci è un monumento ma non una statua. Non è immobile ma è vitale. Questa contesa e questo confronto sul suo pensiero dimostrano che Gramsci non muore col Partito comunista italiano, che questo ne sia stato l’erede o il traditore. Il suo pensiero ci insegna, ancora oggi, l’analisi accurata e non sbrigativa della realtà. Ci insegna soprattutto a vedere nelle strutture sociali e nelle forme di vita, nei processi materiali e culturali, il segno del potere, dei dislivelli di potere; a vedervi le contraddizioni storiche reali che innervano la nostra società, le grandi tendenze della storia. Ci insegna la serietà e la grandezza della politica. Il pensiero di Gramsci è, insomma, un organismo ancora vivente, grazie proprio al suo spessore e alla sua complessità.

Ogni tempo ha il suo Gramsci o può averlo se si impegna a pensare la politica in modo coerente. Il pensiero di Gramsci non è necessariamente uno strumento di analisi, ma è, in senso lato, un esempio – uno fra i possibili – di coscienza critica, di alta valutazione della politica, di esercizio impegnato di questa. Il che fa di Gramsci un maestro etico, politico e intellettuale.

Insomma, non vi è alcun bisogno di essere gramsciani in senso ideologico per trovare giusto e ragionevole questo provvedimento di legge che fa della Casa Museo di Ghilarza un monumento nazionale, perché è giusto e ragionevole – direi necessario – che una nazione rifletta su se stessa attraverso la riflessione sui suoi grandi uomini. È giusto e necessario che una nazione si ricordi di se stessa, che faccia memoria di se stessa, ed è giusto che la politica, cioè questa Camera, sia promotrice di questa riflessione e sia promotrice anche di una politica che – anche se non è, come voleva Gramsci, la sostanza della filosofia e della storia –, si sforzi tuttavia di nutrirsi profondamente e sistematicamente di cultura, e di essere quindi qualcosa di più che non un disinvolto pragmatismo condito da molta narrazione e da qualche generico riferimento a «valori».

Mozione 1-01193

Seduta del 2 maggio 2016. Si pubblica il testo riformulato della mozione Galli Carlo n. 1-01193, già pubblicata nell’allegato B ai resoconti della seduta n. 586 del 9 marzo 2016.

La Camera,

premesso che:

il grado di civiltà e di democrazia di una nazione si misura anche dal grado di diffusione delle conoscenze scientifiche e più in generale dalla consapevolezza culturale dei suoi cittadini e tali principi sono sanciti dall’articolo 9 della Costituzione secondo il quale: « La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica »;

le sfide poste dalla globalizzazione, dalla rivoluzione delle comunicazioni e dell’informatica e dal passaggio alla «società della conoscenza», rendono necessario adeguare le forme sin qui invalse nell’accesso al sapere e nel sostegno alla ricerca, in relazione sia alla crescente importanza delle conoscenze nella competitività internazionale, sia alla esigenza di confrontarsi con altre lingue e culture;

l’Unione europea ha elaborato dal 2001 una apposita «strategia di Lisbona», rinnovata con la Strategia 2020, che mira ad accrescere il livello scientifico e tecnologico e a rendere l’Unione una delle aree più avanzate del pianeta e pone come obiettivo quantitativo minimo la quota del 3 per cento del prodotto interno lordo per ricerca e sviluppo;

spetta agli Stati membri dell’Unione europea assicurare un armonioso sviluppo di ricerca e cultura, il cui snodo istituzionale è l’università pubblica, garantendone una idonea distribuzione territoriale per assicurare pari opportunità e coesione sociale;

davanti alle sfide aperte dalla trasformazione delle società industriali e dalle esigenze di maggiore formazione e qualificazione dei cittadini e della forza lavoro, gli ultimi Governi italiani, disattendendo il dettato costituzionale e in contraddizione con gli impegni di Lisbona, hanno progressivamente ridotto ad università ed enti di ricerca il supporto finanziario necessario al loro funzionamento, al punto da metterne a volte a repentaglio la sopravvivenza;

l’analisi del bilancio dello Stato su dati della ragioneria generale testimonia come, mentre cresce la spesa pubblica corrente, sulla ricerca si siano addensati tagli superiori a qualsiasi altro settore pubblico: la missione 17 (ricerca e innovazione) dal 2008 al 2014 è passata da 4 miliardi di euro a 2,8 miliardi di euro e la missione 23 (istruzione universitaria) nel medesimo arco temporale è passata da 8,6 miliardi di euro a 7,8 miliardi di euro, con un calo totale del 20 per cento. Come dichiarato nel corso di un’audizione al Senato dalla ragioneria dello Stato tra le complessive 34 missioni che costituiscono il bilancio statale quelle maggiormente ridimensionate (nel suddetto periodo) sono state, nell’ordine, la missione, Istruzione universitaria (-19,9 per cento in media), la missione fondi da ripartire (-14,5 per cento in media) e la missione ricerca e innovazione (-12,17 per cento in media);

la struttura dei finanziamenti pubblici alla ricerca, stanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca quale organo istituzionalmente deputato, è riconducibile a due tipi di fondi: il fondo ordinario all’università (FFO), che dovrebbe coprire la spesa per gli stipendi del personale docente e amministrativo, per la ricerca e per la manutenzione delle strutture; il fondo ordinario agli enti (FOE), a cui si aggiungono i finanziamenti competitivi (PRIN) e (FIRB) a università ed enti e di finanziamenti alla ricerca industriale (FAR). L’analisi dei dati relativi restituisce una immagine disastrosa: a fronte di un costante declino dei fondi ordinari, si può osservare anche l’esiguità dei finanziamenti ai ricercatori su base competitiva, essenziali per selezionare nel Paese quei gruppi che, svolgendo ricerca ai livelli più alti, potranno confrontarsi a livello internazionale. I cosiddetti PRIN (progetti di ricerca di interesse nazionale) sono rimasti inattivi dal 2012. Istituiti nel 1996 dal Governo Prodi, rappresentavano allora il principale supporto per la ricerca pubblica: da un budget di 137 milioni di euro destinati nel 2003 alle 14 aree di ricerca, si era passati, complice la spending review, ad appena 92 milioni di euro, da destinare a tutte le aree di ricerca. I progetti FIRB per i giovani ricercatori, partiti nel 2004 con 155 milioni di euro, sono andati estinguendosi progressivamente fino a cessare dal 2013. Tali riduzioni di spesa hanno portato l’Italia a retrocedere rapidamente, per risorse investite, numero di laureati, dottori di ricerca, professori e ricercatori in senso lato agli ultimi posti fra i Paesi OCSE;

il persistente trend di flessione del finanziamento pubblico alla ricerca distingue in negativo a livello internazionale il nostro Paese, il quale nel 2014 registra un totale di finanziamenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo pari all’1,28 per cento del prodotto interno lordo a fronte di una media OCSE del 2,37 per cento. Questi scarsi fondi sono ripartiti per circa lo 0,70 per cento alla ricerca industriale, e circa lo 0,16 per cento ad enti pubblici, mentre nel 2014 i finanziamenti pubblici all’università erano pari allo 0,42 per cento contro lo 0,99 per cento della Francia, lo 0,98 per cento della Germania e lo 0,73 per cento della Spagna;

il trend italiano mostra un Paese inginocchiato da una crisi frutto anche di mancate scelte di investimento nella conoscenza, nell’innovazione tecnologica e nei settori industriali a più alto valore aggiunto, ed evoca lo spettro di una strisciante desertificazione culturale, scientifica e tecnologica, già occorsa in alcune aree del Paese. Dati di questi giorni della Banca d’Italia parlano di un prodotto interno lordo pro-capite del Mezzogiorno pari alla metà di quello del Nord, mentre procede un esodo di studenti dal Sud al resto del Paese che getta le basi per la genesi di una nuova «questione meridionale»;

il mondo della ricerca italiana conosce da tempo fermenti di critica a questo orientamento, manifestatisi già nella gestazione della legge n. 240 del dicembre 2010 e che hanno assunto forme diverse in relazione a singole emergenze – dalla protesta contro i tagli e gli scatti stipendiali del 2011-2015 che discriminano i professori e ricercatori di ruolo delle università, alle modalità di valutazione della qualità della ricerca (VQR), allo sciopero alla rovescia promosso dal Coordinamento nazionale ricercatori e ricercatrici non strutturati per il riconoscimento della ricerca come attività lavorativa, o alla richiesta di estensione dell’indennità di disoccupazione «DIS-COLL» e delle tutele previdenziali e sanitarie anche agli assegnisti, ai dottorandi e ai titolari di borse di studio – istanze comunque tutte riconducibili all’assenza di prospettive nella ricerca e nella cultura per le giovani generazioni;

per tali ragioni, assieme ad altre iniziative, è in atto una campagna di sensibilizzazione promossa dal mondo scientifico ed accademico sullo stato allarmante in cui versa la ricerca pubblica italiana che, nell’indifferenza generale, sopravvive e mantiene una elevata produttività internazionale, nonostante la scarsità di risorse e la completa assenza di programmazione. Con il loro accorato appello, che conta oltre 45.000 adesioni, gli scienziati italiani invitano l’Unione europea a fare pressione sul Governo italiano affinché finanzi adeguatamente la ricerca portando i relativi fondi ad un livello sensibilmente superiore e congruo con la media europea del 2,2 per cento del prodotto interno lordo;

invero, una riduttiva lettura della globalizzazione dell’economia e dell’impetuoso sviluppo di Paesi come l’India e la Cina, legata esclusivamente all’accelerazione tecnologica, ha trascurato i nodi strutturali e determinato nel nostro Paese la diffusa idea che l’obiettivo imprescindibile di aumentare la competitività dei settori produttivi potesse essere raggiunto a costo zero attraverso una scorciatoia burocratica: trasformando la ricerca di base in ricerca applicata, concentrando le risorse in pochi centri ed università di eccellenza, lasciando alle altre il ruolo di teaching university, ed infine prosciugando la cultura umanistica, ritenuta un onere superfluo allo sviluppo economico delle imprese private. In tale accezione, la ricerca pubblica rappresenterebbe soltanto uno strumento per accrescere la competitività economica delle aziende esistenti, dimenticando che la ricerca è chiamata ad assurgere al ruolo di propulsore della crescita civile oltre che economica di lungo periodo. Peraltro, elevare il livello culturale complessivo del Paese è un’esigenza segnalata dalla stessa teoria dello sviluppo economico che insiste sul nesso tra gli investimenti in ricerca e innovazione e la complessiva coesione culturale come premessa alla sua capacità di accrescere il livello di benessere nel tempo;

non a caso la strategia «Europa 2020» mira ad accrescere la competitività globale del Vecchio continente investendo nel cosiddetto «triangolo della conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione), attraverso il programma «Horizon 2020» grazie al quale vengono finanziati dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, i progetti di ricerca ed innovazione di università, istituti di ricerca, ricercatori, imprese e aziende attive soprattutto nel settore tecnologico. Il Consiglio europeo, già nel marzo del 2005 rilevando il ritardo della strategia di Lisbona, aveva sottolineato, oltre l’obiettivo generale del 3 per cento, l’obiettivo complementare di modificare il rapporto tra le fonti di finanziamento, facendo sostenere al settore privato almeno i due terzi della spesa per la ricerca e sviluppo da parte di imprese e settore privato non profit;

invece di cogliere quell’opportunità per collegare imprese e ricerca con lo straordinario patrimonio culturale, e partecipare in modo non subalterno ai programmi europei, la politica italiana si è prodotta in schizofreniche disposizioni: da un lato quelle incentivanti, come il riconoscimento di un credito d’imposta per investimenti in ricerca ed innovazione; dall’altro, un accresciuto controllo burocratico ministeriale che esautora le autonomie della ricerca e dell’università, inibisce l’operatività dei programmi comunitari e blocca l’avvio dei bandi pubblici. Insomma, un mix di concause che determinano il «paradosso italiano», in virtù del quale si continua a contribuire ai fondi europei in misura nettamente maggiore rispetto all’entità dei finanziamenti che, con l’esiguo numero dei ricercatori, si riesce a catturare con progetti di ricerca. In conseguenza della carenza di attenzione e dell’incertezza delle opportunità e dei finanziamenti si depaupera il capitale umano e si finanziano i nostri concorrenti col trasferimento di ricercatori italiani (cosiddetta «fuga di cervelli»), formati a nostre spese, che negli altri Paesi trovano condizioni migliori per esprimere i propri talenti;

la scarsa attrattività dell’Italia ha portato all’estero circa 15.000 ricercatori, creando un vero e proprio buco generazionale e facendo perdere competitività al nostro Paese rispetto agli altri Stati membri: un regalo di intelligenze non compensato da contestuali ingressi dall’estero. Secondo recenti rilevazioni, infatti, le uscite sono pari al 16,2 per cento mentre gli ingressi dall’estero sono fermi al 3 per cento. Nel 2013 operava in Italia un numero di ricercatori pubblici e privati pari a 164 mila unità (4,9 ogni 1.000 occupati), mentre negli altri maggiori Paesi europei, la presenza di ricercatori è più numerosa e capillare: 357 mila in Francia (9,8 ricercatori per 1.000 occupati); 522 mila in Germania (8,5); 442 mila nel Regno Unito (8,7); 216 mila in Spagna (6,9);

la dispersione delle scarse risorse per la ricerca tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e altri Ministeri quali politiche agricole alimentari e forestali, salute, difesa, sviluppo economico e ambiente e tutela del territorio e del mare, imporrebbe un maggior coordinamento, mentre in senso opposto procede la creazione, a fianco del CNR e delle università, dell’IIT, ovvero una fondazione privata finanziata direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, che nel 2008 ha ricevuto in dotazione il patrimonio finanziario della fondazione IRI pari a circa 130 milioni di euro, cioè risorse pubbliche provenienti dalle spoglie della più grande holding industriale pubblica del Paese: un trattamento di favore che dovrebbe sollevare l’indignazione della comunità scientifica contro una linea emergenziale che con una mano toglie fondi e risorse alla ricerca ed all’alta formazione pubblica e, dall’altra, le affida a poteri discrezionali, in assenza di qualsiasi controllo di merito e di verifiche;

all’IIT il Presidente del Consiglio dei ministri ha ufficialmente affidato la concessione del progetto definitivo dello Human Technopole, in associazione ai tre atenei milanesi ed a diversi istituti di ricerca di area confindustriale, progetto per il quale verranno stanziati 1,5 miliardi di euro in dieci anni. Una scelta paradossale se confrontata coi tagli mascherati al settore pubblico dell’università e della ricerca nella legge di stabilità per il 2016 che portano il definanziamento del sistema universitario a quota 1,1 miliardi di euro;

lo stesso Presidente Renzi ha annunciato nei mesi scorsi lo stanziamento di 2,5 miliardi di euro per la ricerca pur sapendo che non si tratta di risorse aggiuntive ma della quota di cofinanziamento spettante al nostro Paese per la sua appartenenza al programma europeo «Horizon 2020». Nello stesso contesto il Premier ha confermato il varo di un programma nazionale per la ricerca 2015- 2020 da 2,5 miliardi di euro, importo che non sarebbe però costituito da risorse «fresche» ma che corrisponderebbe a fondi contabilizzati da oggi al 2017, tra stanziamenti già presenti nel bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per un importo pari a 1,9 miliardi di euro e una quota relativa alla programmazione nazionale del fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020 per un importo di 500 milioni di euro: in sostanza si tratterebbe della programmazione attuativa di risorse già disponibili;

il suddetto piano del Governo per rilanciare ricerca ed innovazione manca all’appello dal 30 gennaio 2014 quando il Consiglio dei ministri esaminava in via preliminare il teste elaborato dall’allora Ministra Maria Chiara Carrozza e mai varato. Nonostante quello che i firmatari del presente atto di indirizzo giudicano il tentato e continuo «depistaggio cognitivo» da parte del Premier resta un’amara realtà: il Governo in perfetta continuità con quelli precedenti prosegue una rotta catastrofica per il Paese ed ha stanziato per i prossimi due anni solo 100 milioni di euro con i quali poter assumere solo 861 ricercatori all’anno, mentre, invece, ne servirebbero almeno 2.400 all’anno per i prossimi otto;

l’istruzione universitaria è un investimento pubblico che si ripaga nel medio periodo: per i giovani che la frequentano per il quali, oltre all’acquisizione di conoscenze e competenze, che consentono di svolgere attività maggiormente retribuite, essa rappresenta il principale fattore di mobilità sociale se si pensa che nel nostro Paese oltre il 70 per cento degli studenti universitari appartiene a famiglie in cui nessuno dei genitori è in possesso di una laurea; per le imprese, perché disporre di una forza lavoro con elevato grado di istruzione aumenta la competitività e rende possibile un maggiore tasso d’innovazione;

dunque anche le politiche di reclutamento del personale universitario sono da ripensare. È oltremodo prioritario e doveroso affrontare l’attuale condizione di gravissima carenza di personale se si vuole evitare che il sistema universitario pubblico si avviti in una spirale di declino irreversibile, sottraendo all’Italia quegli strumenti indispensabili di innovazione e crescita culturale, economica e sociale di cui le università da sempre sono centri insostituibili di sviluppo e disseminazione;

il sottodimensionamento del corpo docente universitario italiano, e più in generale del complesso degli addetti alla ricerca universitaria, emerge evidente dal confronto europeo, e peggiora ogni anno di più. La consistenza numerica attuale è in Italia inferiore di almeno il 25 per cento alla media dei valori di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, solo per limitarsi ai Paesi più simili al nostro per dimensioni e tradizioni;

per l’effetto combinato della riduzione dei finanziamenti, dei blocchi del turnover e dei concorsi, e dell’abbassamento dell’età di pensionamento, negli ultimi sette anni si è verificato un crollo verticale del numero di docenti in servizio, pari a meno 30 per cento per gli ordinari, e meno 17 per cento per gli associati, superiore alla contemporanea modesta riduzione del numero degli studenti. A questo si aggiungano gli effetti derivanti dal graduale esaurimento della cosiddetta terza fascia prevista dalla normativa vigente;